| |

|

Announcement

Theater

Regensburg

Musikdrama in drei Akten

Dichtung nach Victorien Sardou

von Luigi Illica und Giuseppe Giacosa

Musik von Giacomo Puccini (1858-1924)

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Musikalische Leitung: Tetsuro Ban

Inszenierung: Reto Nickler

Bühne und Kostüme: Karel Spanhak

Als Puccini 1889 Sarah Bernhardt in Sardous Drama als Tosca auf der Bühne erlebte, war er sofort gefesselt von diesem Sujet. Obwohl er des Französischen nicht mächtig war, ließ ihn der Eindruck, dass es sich hier um einen guten Opernstoff handele, nicht wieder los. Der Erfolg, der sich nach der Uraufführung 1900 in Rom einstellte, gab dem Gespür Puccinis für bühnenwirksame Sujets recht.

Die Oper ist nach der Sängerin Floria Tosca benannt, die sich nie mit Politik beschäftigt hat und der die Erkenntnis widerfährt, dass sie das nicht davor bewahrt, dass die Politik sich mit ihr beschäftigt. „Ich lebte für die Kunst, lebte für die Liebe“, so beginnt ihre Arie, die sie in höchster Bedrängnis singt. Der Polizeichef Scarpia fordert von ihr Sex als Gegenleistung dafür, dass er die Freilassung von Toscas Geliebtem unterschreibt. Über Toscas Kunst verfügen andere. Über ihre Liebe verfügt sie selbst und tötet dafür den Tyrannen Scarpia.

Der geliebte Mann, der Maler Mario Cavaradossi, versteckt als politisch denkender Künstler den vom Unrechtsstaat verfolgten früheren Konsul von Rom. Cavaradossi wird verhaftet und gefoltert, doch er bleibt standhaft und verrät das Versteck nicht. Das Spitzelsystem Scarpias funktioniert jedoch auch ohne Scarpia. Cavaradossi wird hingerichtet.

Nicht die Liebe siegt über die Macht, sondern die Macht über die Liebe. Dennoch bleibt Liebe eine Alternative zur Macht – gewiss nicht eine politische, sondern die moralische und humane Alternative.

| Besetzung

|

| |

| Floria Tosca |

Victoria Safronova |

|

|

| Mario Cavaradossi |

Enrico Lee |

|

|

| Baron Scarpia |

Adam Kruzel |

|

|

| Cesare Angelotti |

Sung-Heon Ha |

|

|

| Mesner |

Ruben Gerson |

|

|

| Spoletta |

Michael Berner |

|

|

| Sciarrone |

Sang-Sun Lee |

|

|

| Schließer |

Mikhail Kuldyaev |

|

|

| Ein Hirt |

Elena Lemke |

|

|

|

|

Inzwischen scheint das Theater Regensburg nicht schlauer geworden zu sein.

War noch bei der 'Manon' dem Original entsprechend die Rede vom Verdursten in der Wüste, so sah das Publikum das Paar Manon / Des Grieux auf der Bühne in einer Bar, an den Wänden Regale mit Massenhaft Flaschen, so dass ein Verdursten kaum möglich gewesen wäre, zumal bei der vorausgegangenen Schießerei kaum die Wasserleitung getroffen wurde und austretendes Wasser die Bühne befeuchtete. Außerdem wären bei den vorher erschossenen Barbesuchern diverse Handies zum Alarmschlagen zur Verfügung gewesen.

Natürlich kann man sich bei jeder Inszenierung heutigen Stils auf die Metapher rausreden, die neue Sicht auf das Werk und die Choreographie sei ja dem Original ähnlich und damit erlaubt, alles 'im übertragenen Sinne' zu sehen.

Die Hinweise im Internet ermöglichen wieder einmal den Blick hinter die Kulissen der Anstalt öffentlichen Rechts.

Da wird noch am Tag der Premiere ein NN angegeben für den jungen Hirten und für die Damen Victoria Safronova und Katerina Sokolová-Rauer wurde vom Theater Regensburg jeweils eine neue Rolle erfunden, die Fa l via Tosca für

Victoria Safronova , und die F l avia Tosca für Katerina Sokolová-Rauer.

Ist es nicht ungeheuerlich wie die teuer aus öffentlichen Geldern bezahlten Herrschaften des Oberpf. Metropol-Theaters mit Inhalten und Figuren der Stücke umgehen und das Publikum hinters Licht führen.

|

|

|

Die Situation in der

'Tosca' hat

einen realen

historischen

Hintergrund.

Der erste

Koalitionskrieg

konnte von

Frankreich auch

dadurch gewonnen

werden,,

dass die

Gegenmächte

durch

Friedensvereinbarungen

aus dem

Kriegsverbund

herausgelöst

wurden.

|

"[...] Im April

1792 erklärt das

revolutionäre

Frankreich,

angestachelt

durch eine

verbale

Provokation,

Österreich den

Krieg.

Preußische

Truppen dringen

sofort tief nach

Frankreich vor.

Weitere

europäische

Mächte, darunter

England und die

Mehrheit der

deutschen

Staaten,

schließen sich

der

antifranzösischen

Koalition an.

Durch die

Einführung der

allgemeinen

Wehrpflicht

schafft sich die

Revulutionsregierung

ein nahezu

unerschöpfliches

Reservoir von

hochmotivierten

'Bürgersoldaten';

aus einem

französischen

Verteidigungskrieg

wird ein

Eroberungsfeldzug.

Außerdem wird

eine neue Form

der

Kriegsführung

entwickelt. Die

Truppen ernähren

sich aus dem

Land, damit

werden die

französischen

Armeen

wesentlich

beweglicher, da

sie weniger Troß

benötigen.

Trotz der

Erfolge des

Erzherzogs Karl

im Reich endet

der 1.

Koalitionskrieg

1797 mit einer

österreichischen

Niederlage durch

die Siege

Napoleons

Bonapartes in

Italien. Der

Aufstieg

Napoleons hatte

begonnen.

Der 1798

beginnende 2.

Koalitionskrieg

trifft besonders

Bayern hart.

Kriegsentscheidend

ist im Dezember

1800 die

Schlacht von

Hohenlinden, die

insgesamt 15 000

Soldaten das

Lenen kostet.

Das Schicksal

des alten Reichs

ist besiegelt.

[...]"

'1806 - Das Ende

des Heiligen

Römischen Reichs

Deutscher

Nation'

Stadt Regensburg

- 2003

|

Die zweite

Koalition aus

Großbritannien,

Österreich,

Russland, dem

Osmanischen

Reich, Portugal,

Neapel und dem

Kirchenstaat

gegen Frankreich

scheiterte

ebenso.

Deutschland

unter Friedrich

Wilhelm III.

verhielt sich

neutral - im

ersten

Koalitionskrieg

waren Herzog Ferdinand von Braunschweig und

Herzog Karl

August von

Sachsen-Weimar-Eisenach

an dem Gefecht

am 20.9.1792

beteiligt, das

mit der Kanonade

von Valmy und

dem Vorrücken

der

französischen

Revolutionstruppen

die weitere

Stärkung

Napoleons

vorgab.

Um den

Österreichern

wieder in

Italien

entgegenzutreten,

überquerte er

die Alpen und

musste den Feind

in der Poebene

erst suchen, zog

dabei seine

Truppen weit

auseinander und

stieß am 14.

Juni 1800 bei

Marengo auf die

weitaus stärkere

Streitmacht von

General Michel

Friedrich Melas.

Am Nachmittag

musste Napoleon

sich

zurückziehen und

General Melas

telegraphierte

einen Sieg nach

Wien.

Am Abend traf

General Louis

Charles Desaix

mit seinem Korps

ein und

verwandelte die

vermeintliche

Niederlage in

einen Sieg der

Franzosen,

verlor dabei

aber selber sein

Leben.

|

|

|

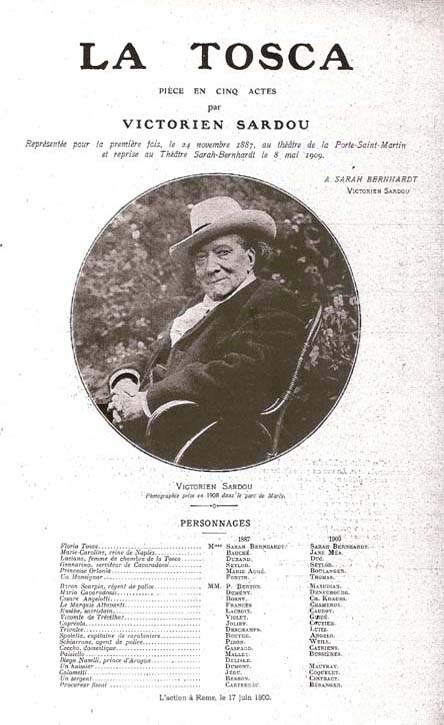

Victorien Sardou (1831 - 1908) französischen Dichter machte den 14. Juni 1800 zur Basis seines Werkes 'La Tosca' , das er Sarah Bernardt widmete und das mit ihr am 24. November 1887 als 'Pièce en cinq actes' uraufgeführt wurde.

Die Schlacht von Marengo ist für Sardou nicht nur Kulisse, sondern bildet die Basis für die Auseinandersetzung zwischen den Vertretern zweier gegensätzlicher Gesellschaftssyteme.

Baron Scarpia verkörpert den eiskalten, brutalen, frömmelnden Katholiken und Royalisten, der seine persönlichen Wünsche mit Perfidie und äußerster Brutalität durchzusetzen versteht.

Ihm gegenüber Cesare Angelotti und Mario Cavaradossi als Verfechter des Republikanismus, letzterer, Künstler, Freigeist mit politischen Ambitionen und Überzeugungen, für die er sein Leben aufs Spiel setzt und verliert.

Puccini sah das Werk 1889 in Paris und war überzeugt, einen für ihn passenden Stoff gefunden zu haben, aber Sardou wollte seinen 'Hit' nicht einem damals noch fast unbekannten Komponisten zur Vertonung übergeben, auch hatte sich Alberto Franquetti das Sujet reservieren lassen. Nach Fertigstellung der Bohème konnte Verleger Ricordi das Stück für Puccini sichern.

Guiseppe Giacosa, Luigi Illica wie auch Puccini bearbeiteten die Vorlage und bezogen Sardou in die Arbeit ein. Die Handlung wurde von fünf auf drei Akte reduziert und eine Reihe von Figuren nicht übernommen.

Die Hauptfiguren verloren an politischer Kontur, da Puccini mehr die Liebesgeschichte und wieder einmal die Frau als Verliererin in den Vordergrund stellen wollte. Er selber recherchierte in Rom, um die Schauplätze und die Stimmungen vor Ort für sich weitmöglich zu übernehmen und umzusetzen.

Geblieben ist die Situation am Tag Schlacht von Marengo und wurde im Text ausdrücklich erwähnt.

Zwar meint der Regensburger Theaterdirektor - nach seiner Aussage im Interview vom 26.6.2009 -

http://www.oberpfalznetz.de/demobeilagen/1885142-451-wer_rettet_die_kultur,1,0.html#top

ausführen zu müssen:

"Ich mache hier Theater für Regensburger."

Sein Bemühen in allen Ehren, allerdings hat er dann auch Angaben, die dem Regensburger Zuschauer die Situation am Tag des Geschehens verdeutlichen, darzulegen.

|

1. Akt

EINIGE SCHÜLER

Aber was ist passiert?

MESNER

Wisst ihr nicht? Bonaparte ... der Schurke . . .

atemlos

Bonaparte ...

ANDERE SCHÜLER

nähern sich dem Mesner und umringen ihn, während

weitere hereindrängen,

um sich mit ihnen zu vereinigen

Nun? Was war?

MESNER

Aufgerieben, geschlagen

und zum Teufel gejagt!

SCHÜLER, SÄNGER.

Wer sagt das?

- Ein Traum!

- Ein Märchen!

MESNER

Es ist die reine Wahrheit!

Eben traf die Nachricht ein!

Und heut abend

ein grosser Fackelzug

eine festliche Gesellschaft im Palazzo Farnese

und eine eigens geschriebene

neue Kantate

mit Floria Tosca!

Und in den Kirchen

Lobpreisungen des Herrn!

Nun geht euch anziehen,

kein Geschrei mehr!

[...]

2. Akt

SCIARRONE

stürzt keuchend herein

Euer Gnaden, welch eine Neuigkeit!

SCARPIA

überrascht

Was soll diese betrübte Miene?

SCIARRONE

Eine Niederlage ist zu melden ...

SCARPIA

Welche Niederlage? Wie? Wo?

SCIARRONE

Bei Marengo ...

SCARPIA

ungeduldig, schreiend

So rede endlich!

SCIARRONE

Bonaparte hat gesiegt ...

SCARPIA

Melas!

SCIARRONE

Nein. Melas ist auf der Flucht! ...

|

|

|

|

|

Das ausgehende 19. Jahrhundert brachte den Verismo - schonungslose Zeichnung von Milieu und Stimmung auf die Opernbühne, Italien und Frankreich waren die Länder, in denen die Wahrheit des Lebens schon seit 1830 in der Literatur dem Publikum dargeboten wurde.

1890 erschien 'Cavalleria rusticana' von Pietro Mascagni (1863–1945). 1892 kam 'I Pagliacci' von Ruggiero Leoncavallo (1857–1919) hinzu - beide Werke meist zusammen auf den Bühnen gezeigt.

'La Tosca', das Stück von Victorien Sardou eignet sich - wie schon als Werk auf der Sprechbühne - besonders für eine Vertonung im Stil dieser Zeit, da alle Möglichkeiten geboten sind, Wahrhaftiges aus Quälerei, Grausamkeit, Schrecken, Schönheit, Leidenschaft, Leid, Grandezza und vor allem in der Vereinigung von Eros, Weihrauch und Sadismus auf die Bühne als Musikdrama zu bringen.

Sardou hatte Verdi sein Stück 'La Patrie' zur Vertonung angeboten, der Altmeister aber antwortete, wenn er nicht schon so alt sei, würde er gerne 'La Tosca' übernehmen - Verdi hatte damals das 83. Lebensjahr schon erreicht.

Franchetti, der die Rechte an 'La Tosca' von Sardou erworben hatte, verzichtete 1895 wie er es schon bei 'André Chénier' zugunsten von Umberto Giordano tat.

Woher aber Sardou die Idee zu diesem Stück hatte, dass bereits auf der Sprechbühne zum Renner wurde, ist bisher ungeklärt. Er selber, der des Plagiats beschuldigt wurde, behauptete stets, er habe die Grundidee einer Geschichte aus den französischen Religionskriegen des 16. Jahrhunderts entnommen, Schauplatz sei Toulouse gewesen, wo der katholische Polizeioffizier de Montmorency - in ähnlicher Weise wie Scarpia - an einer protestantischen Bäuerin gehandelt habe.

Sardou - ein gebildeter Mann - übertrug 'La Tosca' ins von Österreich besetzte Italien.

|

|

|

|

|

Mit der

Französischen

Revolution

begann in Europa

das Zeitalter

der Nationen,

Nation nun nicht

mehr verstanden

als (Geburts)Stand,

sondern als

Gemeinschaft von

Menschen

gleicher

Sprache,

Geschichte und

Kultur, die sich

selbst bestimmen

(Selbstbestimmungsrecht).

Überall in

Europa fingen

die Völker an,

ihre Sprache und

Geschichte zu

erforschen und

eine eigene

nationale

Identität zu

entwickeln.

In den letzten

Jahren des 18.

Jahrhunderts

versuchten

italienische

Provinzen und

Städte die immer

drückender

werdenden

Machtstellung

Österreichs

abzuschütteln.

Napoleon

unterstützte

diese

Bestrebungen und

wurde damit zum

Symbol für eine

Republik.

Die

Revolutionäre

erstarkten,

obwohl die

Franzosen sich

nicht viel

besser als

Besatzungsmacht

in Italien

verhielten als

die Österreicher

- trotzdem wurde

das eher

erduldet, weil

es langfristig

nationale

Freiheit

bedeuten konnte.

Nur Bauern und

Adel, von der

Kirche

aufgeputscht,

kämpften gegen

die Franzosen,

die die

Aufstände

niederschlugen,

den Papst

gefangen nahmen

und nach Valence

im Süden

Frankreichs

abtransportieren.

Der Kirchenstaat

wurde aufgelöst,

die Römische

Republik

ausgerufen.

Napoleons

Gegenspielerin

war Maria

Carolina,

Tochter von

Maria Theresia

und Gattin des

schwächlichen

Königs Ferdinand

IV von Neapel,

Sohn von König

Charles III von

Spanien und

Maria Amalia von

Sachsen. Jede

Art von

Revolution, ob

republikanische

Begeisterung

oder

Voltaire'sches

Gedankengut

waren ihr

zuwider, zumal

ihre Schwester

Marie

Antoinette, mit

der sie als Kind

in enger

Verbindung am

Hof von

Schönbrunn

aufgewachsen

war, am 16.

Oktober 1793 in

Paris

guillotiniert

wurde.

In der Zeit, da

Napoleon in

Ägypten kämpfte,

zerschlug ein

österreichisch-russisches

Heer unter

General Suworow

die jungen

italienischen

Republiken. Rom

fiel im

September 1799

nach schweren

Kämpfen

überwältigt von königlich-neapolitanischen

Truppen. Maria

Carolina

übernahm in

diesem Moment,

da Papst Pius

VI. in Valence

starb, auch die

Herrschaft in

Rom.

Sie ließ

Säuberungen

durchführen, Jagd auf

Verräter,

Republikaner,

Revolutionäre

machen.

Tausende

schmachteten in

Kerkern ohne

Anklage und

wurden von Maria

Carolinas

Schergen

umgebracht.

Unter den

Verfolgten war

auch Cesare

Angelotti, der

von den

Franzosen als

Konsul von Rom

eingesetzt war.

An jenem 17.

Juni 1800 floh

er aus dem

Gefängnis zur

Marchesa

Attavanti,

seiner

Schwester. Er

verbarg sich in

deren

Privatkapelle,

die ein

Seitenraum der

Kirche Sant'Andrea

della Valle ist.

|

|

|

Mit seiner Verlautbarung vom Tag der Premiere gibt das Theater Regensburg den Hinweis:

|

"[...] Die

Handlung der

Oper spielt

innerhalb von 24

Stunden im Jahr

1800 in Rom.

Neun Monate

zuvor ist die

Republik zu Fall

gebracht worden.

Mittlerweile ist

ein

Spitzel-Staat

entstanden, als

dessen

Protagonist der

Polizeichef

Scarpia mit

aller Härte und

Perfidie

vorgeht. Dieser

Spitzel- und

Folterstaat soll

den Rachefeldzug

gegen die

früheren

Machthaber und

Freunde der

republikanischen

Staatsform voran

bringen. [...]"

|

Nun, es war zu erwarten, der Text mit dem die Situation um die Schlacht bei Marengo beschrieben wird, stand im Gegensatz zu dem Geschehen auf der Bühne, was zwei Damen zum Anlass nahmen, nach der Vorstellung zu kommentieren.

|

|

|

|

Frau Doblinger:

Mei, Frau Hirneis, gell, geht's wieder los, die Theatersaison!Frau Hirneis:

Ja, und glei mit 'Tosca', riachan's amol, i hob mit glei mit 'Tosca' angesprüht, bevor ma aus'm Haus san.

Frau Doblinger: Und is ihr Mo wieder net dabei?

Frau Hirneis:

Na, Frau Doblinger - der mog nimmer, der sogt, weils allerweil was anders spieln als wos im Internet steht, drum geht er nimmer. Er sagt, das Schlimmste war die 'Norma' und die 'Manon' - so an Schmarrn!

Und do bei dera 'Tosca' is doch a net anders - do sogns, es wär ois an oam Dog in Rom und zwar wia der Napoleon ganz Europa unterworfa hot - und wos zoang's irgendwos vom Mussolini oder so.

Do, des Fenster auf der link'n Seit'n, des gibts doch gornet in dera Kirchn. Und der oarme Moler, ollerweil im hellen Mantel wie unser OB wenn er wieder Kränze niederlegt.

Und Sie - die Tosca in dem Kleidl - is des vo der Telekom? - mit dera Bruillen, die oallerweil von da Nosn fallt - aber das schlimmste ist doch die Stola im letzen Akt - also man glaubts net - des schaugt aus wia von am zersaust'n Osterhas'n!

Und so vui Nebel auf dera Bühn', des hättens scho im ersten Akt macha soll - damit man des Grauen net sicht.

Mei, schlimm, gell, wenn de kloanste Neb'nrolln am besten o'kimmt. Der Spoletta vom Michael Berner, wann der nu g'hinkt hätt', dann hätt ma den Goebbels g'habt - aber aa ohne des, der Mo is guat, der ziagt eine rode Spur hinter sich her.

Super.

Sonst, koa Wunder, dass des koam g'fallt - die Leut sitzen umeinander und kenna si net aus. Wenigsten geht die Übertitelung - da homs die letzten 100 Watt Birn' einig'schraubt - jetzt ko man wenigsten lesen, was auf der Bühne net is.

Von der Engelsburg springt die guade Frau a net - guad, a Frau mit solche Fiaß lässt man in Rua, aber stimmen tuts net.

D'Zeitung hot g'schrieb'n, dass der 'Todeshopser' g'stricha is - was isn des für a Sprach, schon wieder so a Kas, 'Todeshopser'...

Sie, Frau Doblinger - ui, wos i grod seh'! Mei des soit ja heid bloß a Vierttlstund' dauern, de ganze Oper! Do, schaungs: Spieldauer 1/4 Stunden - wenn's a se dro g'haltn hätt'n, fuchzehn Minuten hätt'n g'langt!.

Mei Mo, der Sepp, werd sog'n:

wos regst di denn so auf, geh halt net hi - bleede Kuah - du woaßt doch scho lang, dass die's net kenna.

|

Um 'Missverständnisse zu vermeiden:

Ich verstehe diese Besprechungen und Kommentare nicht als

Kritik um der Kritik willen, sondern als Hinweis auf - nach

meiner Auffassung - Geglücktes oder Misslungenes.

Neben Sachaussagen enthalten diese Texte auch Überspitztes und

Satire.

Hierfür nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5,

Grundgesetz, in Anspruch.

In die Texte baue ich gelegentlich Fehler ein,

um Kommentare herauszufordern.

Dieter Hansing

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Werbung |

|

|

|

|

|

Werbung |

|

|

|

|

|

Werbung |

|

|

|

Werbung |

|

|

|

Werbung |

|

|

|

Werbung |

|

|

|

Werbung |

|

|

|

|

|

|

|