| |

|

|

|

|

|

Der Besuch

des Einführungsvortrages 'Manon' ließ zu wünschen übrig.

Wenn zweidrittel der Sitze belegt waren, kann man von einigermaßen

richtigen Angaben sprechen.

Sonst strömen doch Heerscharen von RegensburgerInnen in diese

Veranstaltungen.

Dabei hatte Frau Bernau als Sprecherin des Theaters Regensburg über

die MZ am

18. Juni 2008 doch mitteilen lassen:

"das macht im Schnitt nur 50 Cent aus."

Hier wirke sich diese Preiserhöhung ja doch gar nicht aus, denn der

Besuch eines Einführungsvortrages zu einer Neuproduktion ist

doch gebührenfrei.

Dennoch stellt sich die Frage, "50 Cent mehr für Theater" - meint (ge)

für Theater, das die Verwaltung der Stadt veranstaltet z.B. die

Bekanntgabe des Programms des Bayerischen Jazz-Weekendes am

22.6.2008 um 10.30 Uhr im Hause der REWAG - zu der nur zwei

Medienvertreter erschienen: wer hatte denn da eingeladen?

Oder meinte Frau Bernau das Theater der Stadt, 50 Cent mehr und für

was?

Täglich, stündlich oder 'minütlich'?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nach Meinung von Frau Musik-Dramaturgin Schmidt

habe sich Puccini nach den ersten Werken 'Le Villi' und 'Edgar' in

einer misslichen finanziellen Lage befunden - glücklicherweise aber

habe er im Verleger Ricordi schon früh einen Menschen gehabt, der an

ihn, Puccini, glaubte, denn, sollte die dritte Oper kein

Erfolg werden, müsste er sich eine andere Profession suchen, so

meinte er.

Wohl um dies abzuwenden, habe sich Puccini an der Suche nach

einem Thema für diese neue Oper

beteiligte

.

Man sei auf 'Manon' gekommen, wovon Ricordi nicht begeistert gewesen soll, da

dieses Thema von Massenet, die Geschichte dieser Flatterhaften,

schon vorweg genommen hatte. Puccini aber sei unbekümmert genug

gewesen, er

werde seine Heldin als Italienerin darstellen, gegenüber der Französischen von Massenet.

Endlich eine Heroine, an die er glauben könne.

Im Laufe der Zeit hätten sich eine ganze Reihe von Librettisten an

der Erstellung des Textes beteiligt - selbst Ricordi arbeitete mit,

hauptsächlich aber in der Form, dass er Illica ins Gespräch brachte,

der später dann die Texte für 'Bohème', 'Tosca' und 'Butterfly'

schrieb.

Puccini meinte, es müssten zur Uraufführung alle am Text Beteiligten

oder keiner genannt werden.

Herr Generalmusikdirektor Grüneis - heute im braunen Reiseanzug, das

Hemd nicht in die Hose gesteckt, sondern leicht über ihr hängend

getragen, das an den Manschetten nicht zugeknöpfte Hemd schaute

leger aus den Sakko-Ärmeln, dazu weit sichtbar, ganz GMD-like, die

leuchtend blauen Söckchen - führte eloquent wie gewohnt und fachlich

qualifiziert,

vom Publikum hoch geschätzt,

aus, dass 'Manon' als drittes Werk Puccinis

ähnlich dem 'Holländer' von Richard Wagner als Frühwerk betrachtet

werden könne.

Puccinis 'Edgar' habe auch schon große Momente und werde nach seiner

Meinung zu unrecht so wenig gespielt, und doch seien 'Edgar' wie

auch 'Le Villi' eher Gesellenstücke Puccinis, da suche er noch in

verschiedenen Schubladen nach seinem Stil. In der Orchestersprache

könne man schon Dinge des späteren, des reifen Puccini finden - mit

der 'Manon' trete der eigentliche Puccini auf den Plan.

Ricordi habe in der ganzen Verzweiflung das richte Sujet für die

dritte Puccini-Oper zu finden, den Komponisten nach Bayreuth zu den

Wagner-Festspielen geschickt. Dies Anhören Wagner'scher Musik sei

nicht spurlos an Puccini vorüber gegangen, in der Komposition zeige

sich dies deutlich im harmonischen Denken vor allem für Puccinis

Orchestersprache mit ihrem Raffinement.

Verdi, der zum gleichen Zeitpunkt mit seinem 'Falstaff' auf die

Bühnen kam, für sich keine Notwendigkeit sah, sich Wagner

anzueignen, warnte auch andere Komponisten, nicht dem 'Wagnerismo'

zu verfallen. Italien habe einen regelrechten Kulturkampf zu

bestehen gehabt und Verdi mahnte, Italien habe seinen eigenen Stil

und brauche Wagner nicht. Auch könne man mit einem Kontrabass und

einer Piccoloflöte in Italien effektvoll instrumentieren.

Der Orchesterapparat habe sich gegenüber den Frühwerken Puccinis

nicht verändert, es sei die klassische Orchesterzusammensetzung mit

vier Hörnern, drei Posaunen - eine Tuba sei hinzu gekommen, was

vorher nicht gewesen sei - etwas mehr Schlagzeug und eine

Bassklarinette, mit der Verdi im 'Otello' auch etwas experimentiert

habe. In der hochromantischen weichen Orchestersprache Wagners sei

z.B. König Marke im 'Tristan' dagegen ohne Bassklarinette nicht zu

denken. Der ganze Holzbläsersatz basiere hier auf dem Fundament der

Bassklarinette.

Bei Verdi seien es die Fagotte gewesen, die den Holzbläserklang

ausmachten, wollte er mit der Zeit gehen, dann habe er vier Fagotte

wie im 'Otello' und im 'Requiem' benutzt.

Puccini nehme in der 'Manon' die Bassklarinette und dazu zwei

Fagotte als Tenor-Instrumente, was den Klang schwierig für die

Sänger mache, aber einen verblendeten orgelmäßigen Holzbläserklang

hervorrufe und mit den Hörnern zusammen in der hohen und mittleren

Lage ergebe sich ein schwerer, fast schwüler Orchesterklang.

|

|

|

|

|

|

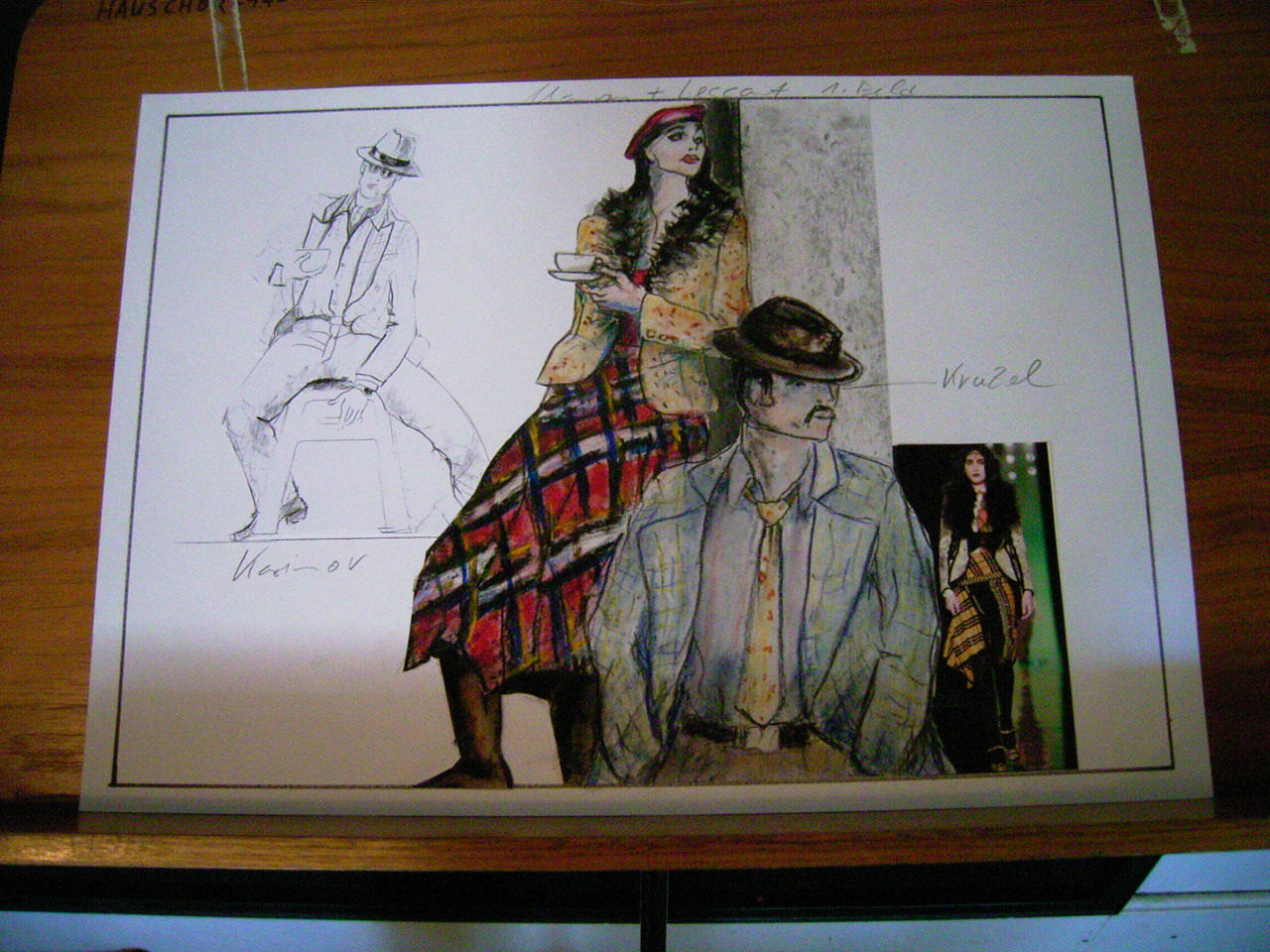

Figurinen: Frank Lichtenberg

|

|

|

Frau Musik-Dramaturgin Schmidt erwähnte, das

Opernlibretto der 'Manon' sage wenig zu den Figuren, vornehmlich zu

der des Chevalier Des Grieux - der Roman Prevost's sei hier viel

deutlicher in der Zeichnung. Dagegen werde die Manon immer nur als

Nebenfigur in Bezug auf die Männer gezeigt.

Des Grieux lebe quasi in zwei Welten, er wisse, dass er Leidenschaft

zwar suche, sie aber nicht immer leben könne - diese Reibung führe

letztlich in die Katastrophe, da er mit seinen Leidenschaften nicht

zurechtkäme und auch zum Mörder werde.

Gezeigt würden immer wieder nur Ausschnitte - Szenen aus dem Leben

in den verschiedenen Akten - was dazwischen geschehe oder war,

erfahre das Publikum nicht direkt.

Auch werde nicht gefragt, aus welchen Gründen etwas passiere,

sondern die Fakten werden hingenommen, Leidenschaft komme über die

Menschen - warum, könne nicht ausgemacht werden - es passiere eben.

Die Handlung stimme mit den jetzigen Voraussetzungen nicht mehr

überein, eine Familie schicke heute die Tochter nicht mehr in ein

Kloster, weil man für sie, z.B. aus finanziellen Gründen, nicht mehr

sorgen könne. Sehr wohl aber gebe es die Situation, dass eine junge

Frau, sich von einem älteren Herrn aushalten lasse. Diese nun wegen

Prostitution anzuzeigen, auch das ist heute nicht so ohne weiteres

möglich, zumal die Delinquentin heute nicht so ohne weiteres mehr

nach Amerika deportiert werden könnte.

Das Thema: junge Frau macht sich an Reichen ran, käme auch heute vor

- Tatjana Gsell ein typisches Beispiel.

Manon lebe in einem Dreieck unter dem Einfluss ihres Bruders Lescaut

in einer Zweckgemeinschaft, in der Liebe zu Des Grieux und in der

finanziellen Abhängigkeit von Geronte, dem königlichen

Steuerpächter, wie die Rolle noch eine Woche vor der Premiere im

Internet durch das Theater Regensburg bezeichnet wird.

Diese Situation, das Motiv wollte man retten, es aber in heutigem

Licht zeigen. Die Personen treffen sich an öffentlichen Orten, um

z.B. schnell untertauchen zu können, wie Schnell-Restaurants, Mensa

- mit fast ständigem Personenwechsel. Im Gegensatz hierzu das

elegante Restaurant als Treffpunkt mit Geronte und der Abstieg

gekennzeichnet durch die Tätigkeit in einer Bar.

Die Gesellschaft - verkörpert durch den Chor - interessiere sich

nicht für die Protagonisten, das Leben derer laufe neben der

Öffentlichkeit ab. Ob diese sich für eine Liebensgeschichte oder am

sinnentfremdeten Tun der Einzelnen Anteil nähmen - konnte der

Regisseur nicht beantworten. Er höre in sich hinein und frage sich,

ob es wirklich eine Liebegeschichte sei.

Was aber ist Liebe für Manon?

Des Grieux treibe dahin - er suche nach dem Sinn des Lebens, er

suche nach etwas, das ihm Halt geben könne in dieser schicksalhaften

Geschichte, in die z.B. Lescaut nicht eingreift, um die Schwester zu

schützen.

Um die Individualität zu unterstreichen, habe man die

Polizeiauftritte herausgenommen dies fände er modern, so Regisseur

Horres - und dies sei auch für ihn homogen, meinte er, wenn man den

Widerspruch zulasse.

Darum gehe es in dem Stück, die Figuren seien in sich nicht logisch,

es sei schwer zu verstehen, was die da trieben.

Des Grieux, als Motor des Geschehens, verliebe sich tatsächlich in

Manon, er erkenne sehr wohl deren Beweggründe für ihr Tun.

Da werde ein neuer Handlungsstrang aufgerissen, der ältere Mann mit

Geld wolle unbedingt Manon haben, das Geschwisterpaar inszeniere

eine Flucht vor ihm und Lescaut gebe Ratschläge, Geronte solle

sich keine Sorgen machen, nach ein paar Tagen habe sich das wieder

gelegt, Manon verlasse Des Grieux und käme zu ihm zurück.

Des Gerieux aber tauche dann im zweiten Akt in der unmittelbaren

Nähe von Manon, Lescaut und Geronte in dieser Geldschwemme

unerwartet auf. Manon langweile sich mit dem kalten Geld, dem

Schmuck und sei vom lebendigen Des Grieux wieder hingerissen, der

aber ignoriere sie, die von allen, egal wem, geliebt werden wolle.

|

|

|

|

|

|

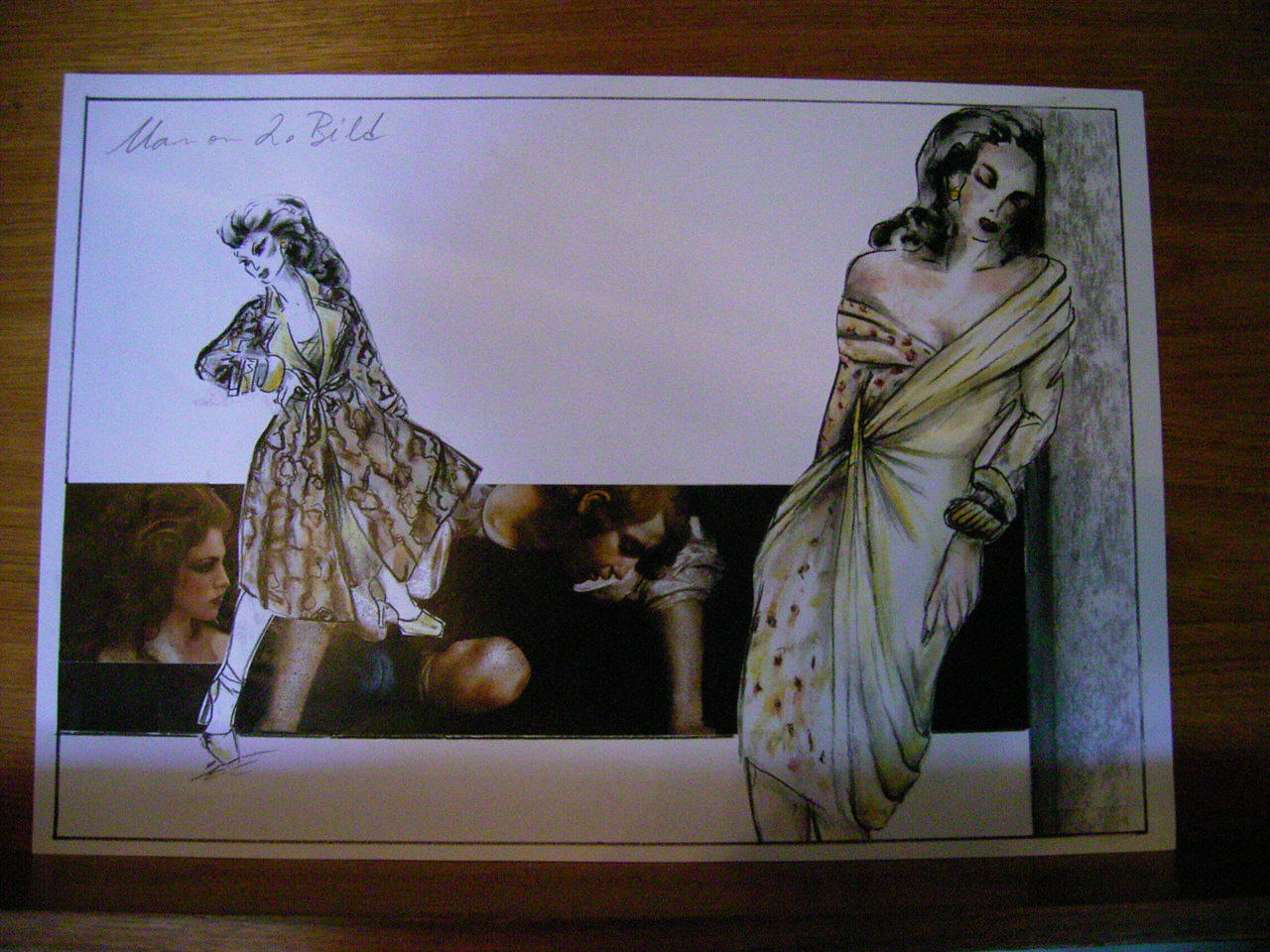

Figurinen: Frank Lichtenberg

|

|

|

|

|

|

In der 'Manon' schreibe Puccini mit den

verschiedensten musikalischen Farben für die unterschiedlichsten

Emotionen. Mit Bezug auf 'Bohème' und 'Butterfly', besonders aber

bei 'Fanciulla', sei ihm,

aus musikalischer

Sicht, mehrfach der Vorwurf gemacht worden, es sei Kitsch, was er

komponiere, er schreibe Filmmusik. Die Fülle des Wohllautes riefe

aus einer gewissen Übersättigung heraus nach etwas Neuem.

Wenn eine 'Bohème' oder eine 'Butterfly' nicht mit Überzeugung und

Emotionen angefüllt seien, ertränken für ihn diese Werke im Kitsch

und stürben in Schönheit - müsse er, der Herr Generalmusikdirektor

ernsthaft für sich gestehen. Aber schon Toscanini, der ja Puccinis

Werke teilweise uraufführte, bemängelt dies und bedauerte, dass

Catalani viel weniger erfolgreich war, trotz der viel wahrhaftigeren

Musik.

In der 'Manon' dagegen passe die Musik sehr wohl zu der

Übersättigung, in der die Figuren im Stück ohne Ziel, ohne Richtung

von einem Tag auf den anderen sich in einer leichtlebigen

Gefühligkeit befänden.

"Wir nennen uns Jugend und unsere Göttin ist die Hoffnung" -

nebulöser gehe es gar nicht.

Jung und dynamisch ist heute - was morgen ist:

wir hoffen.

Die Musik Puccinis treffe in diesem Stück genau diese Aushöhlung,

die Maskierung mit Gefühl so besonders gut.

Fallhöhen ergäben sich bei Puccini immer wieder, sei die Musik im

Moment besonders banal oder historisiert, so käme sehr schnell die

'dramatische Keule'.

Genre-Musiken, Rokoko-Musik, Schäferspiele, Menuette einzufügen,

pflegte Puccini. Er zeigte so zur eigentlichen Handlung musikalisch

eine andere Ebene, auf der sich das Gleiche, quasi 'en miniature',

abspiele.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Als Premieren-Abonnent von Theater

Regensburg und Abnehmer voll bezahlter Karten aus dem freien Verkauf

dieses und anderer Theater gebe ich hier meine subjektive Meinung

zu Gehörtem und Gesehenen

zur Kenntnis.

Ich

verstehe diese Besprechungen und Kommentare nicht als Kritik

um der Kritik willen,

sondern als Hinweis auf nach meiner

Auffassung zu Geglücktem oder Misslungenem.

Neben Sachaussagen

enthält diese private Homepage auch Überspitztes und Satire.

Für

diese nehme ich den Kunstvorbehalt nach Artikel 5 Grundgesetz in

Anspruch.

In die Texte baue ich gelegentlich Fehler ein, um

Kommentare herauszufordern.

Dieter Hansing

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Werbung |

|

|

| |

|

Werbung |

|

|

| |

|

Werbung |

|

|

|

Werbung |

|

|

|

Werbung |

|

|

|

Werbung |

|

|

|

Werbung |

|

|

|

|

|

| |