| |

|

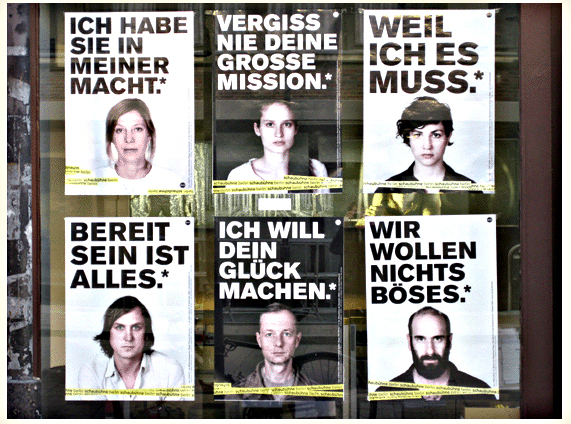

Announcement der Schaubühne

am Lehninerplatz

|

John Gabriel Borkmann

von

Henrik Ibsen | Regie: Thomas Ostermeier

Deutsch von Marius von Mayenburg nach der Übersetzung

von Sigurd Ibsen

In

Koproduktion mit dem europäischen Theaternetzwerk

PROSPERO, dem Théâtre National de Bretagne und den

Ruhrfestspielen Recklinghausen, mit Unterstützung des

Kulturprogramms der Europäischen Union.

Seit

der Bankier John Gabriel Borkmann aus dem Gefängnis

entlassen wurde, hat er sein Zimmer im ersten Stock

nicht mehr verlassen. Nur nachts schleicht er manchmal

die Treppe hinunter, aber spätestens an der Haustür hält

er inne und kehrt in seinen selbstgewählten Kerker

zurück. Dort geht er ruhelos auf und ab und schmiedet

Pläne für die Rückkehr in die Gesellschaft. Im

Erdgeschoss lebt seine Frau Gunhild, die ihn hasst. Mit

gewagten Transaktionen hatte Borkmann vor Jahren seine

Bank in den Ruin getrieben und dabei zusammen mit dem

Geld der Kunden auch sein gesamtes Vermögen verloren.

Dass er dafür ins Gefängnis musste, macht die Situation

noch erniedrigender für Gunhild: Sie muss im Haus ihrer

Zwillingsschwester Ella Rentheim leben. Deren Geld hat

Borkmann bei seinen Spekulationen nie angetastet, sie

ist seine eigentliche Liebe, die er aber aus

karrieristischen Erwägungen nicht geheiratet hat: Sein

Freund Hinkel, dem er die Ernennung zum Bankchef

verdankte, hatte damals als Gegenleistung von ihm

verlangt, auf Ella zu verzichten. Jetzt ist Ella schwer

erkrankt und wird bald sterben. Zwischen ihr und ihrer

Schwester entspinnt sich ein Kampf um Erhard, Borkmanns

Sohn, den Ella in der Zeit nach dem Bankrott großgezogen

hat. Er soll mit ihr in die Stadt kommen, um ihr vor

ihrem Tod beizustehen. Gunhild hat aber andere Pläne mit

ihrem Sohn: Sie will, dass er den Namen Borkmann mit

einer eigenen glänzenden Karriere vom kriminellen Makel

des Vaters reinwäscht. Und auch John Gabriel Borkmann

hat ein Projekt mit seinem Sohn: Zusammen mit ihm will

er die Wirtschaft des Landes aufmischen und wieder an

die Spitze des ökonomischen Machtzirkels zurückkehren.

Erhard selbst ist noch Student und gerade erst dabei,

seine ersten eigenständigen Schritte im Leben zu machen.

Die Ansprüche, die von allen Seiten an ihn gestellt

werden, drohen ihn zu überfordern. Als Ella eines Nachts

auftaucht, um den Konflikt mit ihrer Schwester

auszutragen und von Erhard eine Entscheidung fordert,

verlässt Borkmann zum ersten Mal sein Zimmer, um sich in

den Kampf um seinen Sohn einzumischen.

Ibsens 1896 geschriebenes Stück ist das Porträt eines

Machtmenschen, der fasziniert ist von der

gestalterischen Kraft des Geldes. Die Aussicht auf

eigenen Gewinn ist für ihn sekundär, er denkt im großen

Stil und hat den Fortschritt der ganzen Menschheit im

Blick. Dass er dabei über Leichen geht und auch die

eigene Liebe opfert, nimmt er in Kauf. Im Geld verehrt

er eine Naturgewalt, die über den von Menschen gemachten

Gesetzen steht. Ibsen beschreibt in seinem Stück aber

nicht nur den kometenhaften Aufstieg und Sturz dieses

Mannes, sondern auch den Krater, den der Einschlag des

Kometen hinterlässt: Ausgebrannte Biografien,

menschliche Verheerungen - und eine verzweifelte

Hoffnung: dass mit der nächsten Generation alles gut

wird.

Regie Thomas Ostermeier

Bühne Jan Pappelbaum

Kostüme Nina Wetzel

Musik Nils Ostendorf

Dramaturgie Marius von Mayenburg

Licht Erich Schneider

|

| Besetzung |

|

|

|

| Fanny Wilton |

Cathlen

Gawlich |

|

|

| Ella Rentheim |

Angela

Winkler |

|

|

| Erhard |

Sebastian

Schwarz |

|

|

| Wilhelm

Foldal |

Felix Römer |

|

|

| Frida |

Elzmarieke De

Vos |

|

|

| John Gabriel

Borkmann |

Josef

Bierbichler |

|

|

| Gunhild

|

Kirsten Dene |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

Im ausgehenden 19. Jahrhundert werden Kritik und Kommentare zu den ökonomischen und politischen Verhältnissen im Frühkapitalismus in den nordischen Ländern deutlicher.

Während in Dänemark im Naturalismus die existentiellen Fragen behandelt werden, hebt Strindberg und Ibsen auf die Verhältnisse in Kultur, Bürokratie und Militär ab. Besonders Strindberg forderte Veränderungen im sozialen und politischen Bereich - die Frage nach den Rechten der Frauen blieb gerade bei ihm in Form von Frauenhass behandelt, da er sie als destruktive Kraft ansieht. Seine Parodie auf Ibsens 'Nora' macht dies deutlich.

Ibsen wendet sich mit seinen Dramen 'Stützen der Gesellschaft', 'Nora' und 'Gespenster' gegen die Konventionen und Heucheleien seiner Zeit, später dann stellt er mit 'Ein Volksfeind' und 'Die Wildente' heraus, dass der Mensch sich charakterlich nicht verändern kann

Das Schauspiel in vier Akten 'John Gabriel Borkman' entsteht 1895-96 und wird am 10.1.1897 in Helsinki parallel hierzu am schwedischen National Theater uraufgeführt.

Mit Ibsen verbindet sich der aufkommende Naturalismus im deutschen Theater. Die Berliner sahen seinen 'Kronprätendenten', der bereits 1876 in Meiningen vom Herzog aufgeführt wurde.

1877 folgte 'Stützen der Gesellschaft', das die Berliner als ein fesselndes, gut gebautes Theaterstück ansahen, jedoch nicht den weltanschaulichen Vorstoß erkannten. Die folgende 'Nora' wurde abgelehnt und es wurde wechselnd der von Laube in Wien und Maurice in Hamburg durchgesetzte begütigende Schluss beim Anblick der schlafenden Kinder gespielt: "Oh, ich versündige mich gegen mich selbst , aber ich kann sie nicht verlassen."

Ibsens 'Gespenster' wurden im Heimatland des Dichters nicht gewagt. Erst 1890 kam Bergen mit dem Stück heraus. 1886 wagte der Herzog von Meiningen eine Aufführung vor geladenen Künstlern und Wissenschaftlern, die in Berlin wiederholt werden sollte, aber von der Polizei mit einem Aufführungsverbot belegt wurde.

Am 9. Januar 1887 gab es dann doch eine einmalige Matinee, die von den ausgewählten Zuschauern im Beisein Ibsens bejubelt wurde.

Die Kritik in der Vossischen Zeitung war in höchsten Tönen positiv, jedoch erwirkten die eingehenden Lesebriefe eine Änderung der Meinung des Herausgebers, der die Kritik von Paul Schlenthner kritisierte und bekanntgab, man könne sich trotz des sensationellen Theaterereignisses der Meinung nicht anschließen. Man könne auf dem Theater soziale und ethische Probleme nicht ansprechen, dies sei Verirrung der Kunst, die doch nur den Zweck habe Genuss, Freude und Erhebung zu verbreiten, nicht aber Entsetzen, auch wenn Ibsen ihnen Gestalt gäbe.

|

Düsseldorfer Tageblatt

28. Juni 1925

Als aber Kortner als Gast kam, wurde

John Gabriel Borkman mit ihzm in der Titelrolle und

Louise Dumont als Ella Rentheim gegeben. Kortner spielte

mit knappen expressiven Akzenten. Louise Dumont jedoch,

die ihre Gestalt als ethisch Fordernde anlegt, wurde

von Kornter unwillkürlich mitgerissen:

Es war, als seien im Zusammenspiel mit Fritz Kortner

lang gestaute schauspielerischen Kräfte freigeworden,

die nun stürmisch zu allen Höhen strebten. Das war keine

schwindelnde Übersteigerung der Fähigkeiten, die auch in

kleinen Geistern in seltenen Augenblicken der

Inspiration gelingt; das war vielmehr die kongeniale

Kunst, sicher beherrscht,

wie die des Partners nicht allein vom großen Vorbild

befeuert,

sondern selbst stärkste künstlerische Initiative

ergreifend.

John Gabriel Borkman: Fritz Kortner

Gunhild Borkman: Emmy Frank

Erhart Borkman: Adolf Jeß

Ella Rentheim: Louise Dumont

Fanny Wilton: Hanna Huth

Vilhelm Foldal: Oskar Groß

Frida Foldal: Inger Linden

|

|

|

|

|

Kortner spielte nicht nur den Borkmann, sondern inszenierte das Stück 1964 am Burgtheater, wobei er die Figuren sich selber überließ, so dass sie aneinander vorbei monologisierten.

Der große Schauspieler war in der Probenarbeit unersättlich. Wie Felsenstein kam er über die normalen Probenzeiten von vier bis sechs Wochen weit hinaus.

Für 'John Gabriel Borkmann' brauchte er am Burgtheater drei Monate und die hielt er für entschieden zu kurz.

Fhttp://ibsen.net/?id=90528&subid=0

Besetzung

|

John Gabriel Borkman:

|

Ewald Balser |

|

Gunhild Borkman:

|

Alma Seidler |

|

Erhart Borkman:

|

Knut Koch |

|

Ella Rentheim:

|

Paula Wessely |

|

Fanny Wilton:

|

Sonja Sutter / Angelika Hauff |

|

Vilhelm Foldal:

|

Anton Reimer |

|

Frida Foldal:

|

Helma Gautier / Erika Pluhar |

|

Kortner war nicht zimperlich, auch nicht mit den 'Spielgöttern' der Burg, forderte sie und brachte sie, trotz ihrer Meriten, zu dem, was er unter engagiertem, figurbezogenem Spiel erwartete.

Als er bei der Borkmann-Inszenierung gegenüber Alma Seidler zu ruppig wurde, drohte die Bühnentechnik Streik und Burgtheaterdirektor Haeussermann musste sich einschalten.

Fhttp://www.herwig-lenau.at/?AUGENBLICKE:Begegnung_mit_KORTNER_64

KORTNER. "[...] Als Regisseur war er gefürchtet.

Bei Proben quälte, drangsalierte und beschimpfte er die

Schauspieler aufs ordinärste. So sollte er einmal zu

LISELOTTE PULVER gesagt haben: „Pulver, Sie Arschloch

warum machen Sie das nicht so und so...!“ Worauf die

Pulver geantwortet hätte: „Herr Kortner zum meinem

Arschloch können sie ruhig du sagen!“

Eine schlagfertige Antwort und sehr mutig. Wer weiß was

ihm sonst noch eingefallen wäre.

Einmal war sein Verhalten einem Schauspieler zu viel, es

war Burgschauspieler MANFRED INGER. Er war wie Kortner

Jude und musste vor HITLER in die Emigration flüchten.

Er trat nach einem Ausbruch Kortners vor an die Rampe

und sagte:“ Herr Kortner ich habe Hitler nicht überlebt,

um unter Ihnen zu Grunde zu gehen!“ Und verließ die

Probe.

Das war im Burgtheater. Kortner probte „John Gabriel

Borkman“. Mit BALSER, WESSELY, SEIDLER, SUTTER. Alles

fürchtete sich vor ihm. [...]"

|

|

|

|

DER SPIEGEL 52/1985 vom 23.12.1985, Seite 153b-154a

THEATER

Schwarze Solidarität

Nachdem der Schauspieler Sepp Bierbichler das Stück "Gust" im Münchner Residenztheater mit Protesten gegen die Apartheid unterbrach, kämpft die CSU gegen Politik im Theater.

|

|

|

Ibsen sieht die Entwicklung seiner norwegischen Heimat von Agrar- zu Industriebetrieben. Das Leben wird hektischer, die Menschen müssen sich dem Tempo anpassen.

Der Spiegel, der dieser Zeit vorgehalten wird, ist nicht schmeichelhaft: Geldgier, Spekulantentum, Raffsucht der Bankiers und Geschäftsleute, Streitereien um Erbe, Prozesse, leichtfertige Frauen in aller Schärfe wird die Menschheit im Taumel der Industrialisierung, der Entgottung und des Materialismus geschildert.

Sein vorletztes Werk, der Borkmann, ist so aktuell wie auf andere Weise sein übriges Œuvre, beispielhaft 'Der Volksfeind' mit seiner Anklage wegen Umweltverschmutzung.

Werden aber 'Nora' oder 'Hedda Gabler' verheutigt, dann wird die Problematik der Frau im 19. Jahrhundert nicht adäquat behandelt.

Pleiten erlebt Ibsen selber, der Vater macht als Kaufmann Bankrott, die Familie zieht in ein kleines Haus in der Vorstadt um, er selbst muss 1862 als Theaterleiter in Christiania aufgeben.

Mit örtlicher Distanz zu seiner Heimat, zunächst aus Italien, dann aus Deutschland, betrachtet er die Gesellschaft und formt Verfehlungen seiner Figuren als Teil naturalistischer Gesellschaftsdramen: 'Nora', 'Gespenster', 'Die Wildente' und als Alterswerk 'der Borkmann'.

|

|

|

|

John Gabriel Borkmann kämpft mit der Vergangenheit, seinem geschäftlichen Bankrott - eine Erfahrung, die Ibsen selber in seiner Jugend im väterlichen Betrieb miterlebte - seiner Zeit im Gefängnis und den menschlichen Problemen, die er seiner Umwelt bereitete.

Zwei Frauen wurden von Borkmann ruiniert, Zwillingsschwestern, die nun als Alternde auf ihn treffen, deren eine er wegen ihres Geldes heiratete, benutzte und ihr Vermögen 'verzockte' und die andere, deren Liebe er verriet. Borkmann trat sie an einen Geschäftsfreund ab, der ihn zum Bankdirektor machte und die finanziellen Machenschaften deckte - Ella verweigerte sich aber dem 'deal' und machte alles öffentlich.

War nun diese 'Weibergeschichte' der Grund für seinen Ruin?

Borkmann kann es nicht fassen, will es nicht wahrhaben, er sinniert noch immer über die Möglichkeiten des Kapitals als ihn der Tod ganz leise mitnimmt.

|

|

|

|

Die Schaubühne zitiert den Deutschlandfunk vom 11. Dezember 2008 mit:

"Die düstere Meditation, die Ostermeier hier mit seiner

präzisen, nüchternen Regie, mit seinem brillanten

Ensemble auf die Bühne bringt, verzichtet

erfreulicherweise auf Querverweise zur aktuellen

Finanzkrise."

|

Offensichtlich haben der Sender und der Regisseur nicht mitbekommen, was sich im Spätsommer 2008 in München bei der Bayerischen Landesbank abspielte.

FKommentar_Regensburger_Wochenschau_10.5.2008

●

BayernLB

Faltlhauser war früh alarmiert

Der ehemalige Finanzminister Kurt Faltlhauser meldet

sich in der BayernLB-Affäre zu Wort: Er habe die

Risiko-Anlagen schon im August 2007 für "dringend

erklärungsbedürftig" gehalten.

Von Klaus Ott

●

Der Verwaltungsrat der Bayerischen Landesbank

Donnerstag, 8. Mai 2008. Von Uli Wittmann

Die Bayerische Landesbank (BayernLB) und ihr

Verwaltungsrat, dem auch Hans Schaidinger angehört,

kommen aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus. Die

Pressemitteilung vom 7. Mai liest sich auf den ersten

Blick erfreulich. „ BayernLB operativ gut gestartet“,

heißt es da. Doch nur drei Zeilen weiter gesteht die

Bank des Freistaates ein: „Wertkorrekturen drücken

Ergebnis vor Steuern auf Minus 770 Millionen Euro“.

Fhttp://www.regensburg-digital.de/politik/gut-dotiertes-unwissen-die-bayernlb-und-verwaltungsrat-hans-schaidinger/

●

SZ

08.05.2008 19:51 Uhr

Sparkassenpräsident informierte rechtzeitig

"Alle Zahlen zeigen nach unten"

Sparkassenpräsident Naser hat Ministerpräsident

Beckstein schon im Oktober 2007 auf die Krise

hingewiesen. In einer Fußnote schrieb er, die Landesbank

müsse "im schlimmsten Fall bis zu 15 Milliarden Euro

Risikopositionen auf die eigenen Bücher nehmen".

Von Klaus Ott

|

Die Defizite wurden immer größer, niemand hat dann natürlich etwas gewusst und der Nebel, der von den Verwaltungsratsmitgliedern der BayernLB erzeugt wurde, um zu verschleiern, findet seine Entsprechung im Trockeneis, das Regisseur Ostermeier für das Einnebeln der Bühne und der ersten Reihe im Zuschauerraum verwendet.

Dass Josef Bierbichler auch noch mit einem unverfälschten bayerischen Akzent seine Texte vorträgt, lässt Parallelen zum damaligen bayerischen Finanzminister Erwin Huber und den ihn umgebenen 'Bänkern', Verwaltungs- bzw. Aufsichtsratsmitgliedern deutlich werden.

Obwohl Herr Bierbichler nun schon einige Tage auf deutschsprachigen Bühnen tätig ist, fiel im offensichtlich noch nicht ein - und Regisseur Thomas Ostermeier lässt ihn gewähren - sich einer Sprache, deutlicher 'nach der Schrift' zu bedienen. Er erinnert immer an sein

"Am Blutwursttag müssen wir alle

zusammenarbeiten"

als Wirt vom 'Schwarzer Hirsch' in Utzbach wie Butzbach in Bernhard's 'Theatermacher'.

So nörgelt, nölt, raunzt er Borkmanns Rollen-Text, dass sich der kritische Beobachter zu Alexander Golling in den 'Komödienstadl' versetzt sieht.

Der Erfolg:

das Publikum amüsiert sich, kichert und der Abend spielt durch Herrn Bierbichler am Stück und seiner Aussage vorbei.

Der schmale Grat zur Groteske und Klamotte wird überschritten.

Hinzu kommt, dass man schon im vorderen Teil des Zuschauerraumes durch Herrn Bierbichler's Geschnuschel kaum etwas versteht und allein im Bereich der sechsten Reihe, links, vier Herrschaften während der Vorstellung das Weite suchten.

Eine Unglaublichkeit, sondergleichen.

Aber was interessiert das die Leitung der 'Schaubühne'.

Herrn Bierbichler's Darstellung des Borkmann'schen Aufstiegs mit der Übernahme der Macht und der Resignation nach den Misserfolgen bis zum endgültigen persönlichen Ruin könnte weitgehend als rollendeckend angesehen werden.

Nicht straff in Stand und Gang kommt er daher, sondern er schlurft durch den Raum, als zöge er die, nach den Jahren, ihn bindenden Spinnweben hinter sich her?

Niemals schafft der den Wiederaufstieg, so sehr er sich das auch einbildet. Seine Kraft hat er in der Zeit im Gefängnis und in seinem selbstgewählten Exil verloren.

Wenn die Figur so angelegt sein sollte, dass er seiner eigenen Lebenslüge aufsitzt, dann stimmt es.

Auch überzeugte es, spielte das Stück heute in südlichen oder süd-östlichen - sprich Ober- / Niederbayern - also in jedem Fall - in 'Seehofer-Landen'.

Ist dem nicht so, war das nicht die Intention des Regisseurs, dann ist der John Gabriel Borkmann mit dem permanent 'boarisch grantelnden' Josef Bierbichler falsch besetzt.

Ich kann nicht ein Stück in den Spielplan nehmen - auch nicht die 'Schaubühne', auch wenn ich einen Star als Zugnummer beschäftigen möchte - wenn ich die Rolle nicht entsprechend dem geforderten Typ mit der notwendigen Sprechweise besetzen kann.

Wenn dies doch geschieht, dann unterscheidet sich dieses Theater der Hauptstadt nicht von einem Provinztheater im tiefsten Süden Deutschlands.

Dass ein/e heutige/r Darsteller/in sich sehr wohl eines gepflegten Hochdeutsch bedienen kann, zeigt Brigitte Hobmeier, heute an den Münchner Kammerspielen, die bei Stückl den Spiegelberg in der sehr 'bruderschaftlich' angelegten Produktion 'Die Räuber' spielte und sich als geborene Münchnerin sprachlich wohl kaum von den 'Standl-Weibern' am Viktualienmarkt unterscheiden würde.

So ähnlich jedenfalls ihre eigene Aussage in einem BR-alpha-Gespräch.

|

|

|

|

Die Damen - vornehmlich die Gunhild von Kirsten Dene, kraftvoll aufbrausend aus ihrem Gekränktsein, verhauchend beim Verlust des Sohnes - leidend unter der von Borkmann verursachten Gesamtsituation.

Ihr Wohnzimmer mit Nachkriegs-Musterring-Möbeln, Sessel, Couch, Couchtisch, Leselampe.

Den

Borkmann, sie "will ihn nie, nie wiedersehen" nachdem er aus dem Gefängnis zurückkehrte. Acht Jahre lief Borkmann im oberen Saal auf und ab. Gunhild lebte unten und will sich nun Genugtuung "für mein ganzes verpfuschtes Leben" verschaffen, sie hat jemanden, der "alles reinwaschen wird, was der Chef der Bank in den Dreck gezogen hat", Erhard "mein wunderbarer Sohn" er wird alles wieder herstellen, was nur wieder herzustellen ist.

In der schweren Zeit nahm Ella den Sohn aus der Ehe von John Gabriel und Gunhild, bis er fast erwachsen war, zu sich, denn er war nach ihrer Meinung etwas schwächlich als Kind und "an der Westküste" sei das Klima milder.

Bereits hier zeigt sich die Fragwürdigkeit dieser Inszenierung, denn welche Westküste ist gemeint, wenn Herr Bierbichler als Borkmann unverkennbar bairisch spricht?

Meint Ella die Westküste des Chiemsees oder des Starnberger Sees oder hat es den Bayern Bierbichler nach Norwegen verschlagen und der beutet dort an den Fjorden bei Sandwike ("genau kenn' ich die Bucht") Erzgruben aus?

Für wie doof hält man das Publikum?

Man hört den Dramaturgen wispern: 'Das ist doch irrelevant!'

Nicht wahr, Herr von Mayenburg!

Gunhild und Ella hören den 'Wolf Borkmann' oben auf und ab gehen, der gelegentlich Besuch von einem Wilhelm Foldal bekommt, dessen Tochter Frida er Klavierunterricht zahlt, damit sie ihm ab und zu in seiner selbstgewählten Einsamkeit vorspielt.

Gunhild will den Anfang zu einer Versöhnung mit ihm ihrem Mann nicht machen.

Sie glaubt an die Mission, die ihr Sohn Erhard zur Erlangung ihrer Genugtuung durchführen wird, sie von den Demütigungen die John Gabriel ihr zugefügt hat, reinzuwaschen.

Sie, wie auch Ella, ihre Zwillingsschwester, erheben Anspruch auf Erhard Borkmann. Ella will, um ihr Vermögen und ihren Namen vor ihrem baldigen Tod zu retten, ihn für sich gewinnen. Er soll wie sie Renting heißen und den Namen Borkmann ablegen.

Der Kampf um Erhard entbrennt.

Er soll sich selbst entscheiden zwischen der Mutter und der Tante, die das Leben von Gunhild und Borkmann aufgrund ihrer Wohlhabenheit ermöglicht.

"Tante, Tante!" - Erhard, ein vom Darsteller her ein 'gut-durch-den-Winter-gekommener Mittdreißiger - Sebastian Schwarz - stürmt herein , "Du bist so groß geworden", jubelt Tante Ella.

Mit Erhard kam Fanny Wilton - Cathlen Gawlich - eine modisch gekleidete junge, selbstbewusste Frau, wie diese 'Blondirnen' nun einmal sind, die es so ausdrückt wie es auch seine Richtigkeit hat, Erhard kam mit ihr. Natürlich will er nicht mit ihr zu der abendlichen Einladung gehen und stattdessen lieber bei Mutter und Tante bleiben. Mit größtem Verständnis kann Fanny in seinem Namen das Erscheinen bei den Gastgebern absagen und rät: "also schön daheim bleiben bei Mama und Tante und Tee trinken."

Als Gunhild den Sohn Erhard an die von ihr ausgedachte Mission der Restauration des Namens Borkmann erinnert, begehrt Erhard auf, sie solle ihn in Ruhe lassen "ich bin kein Missionar" - oben spielt Frida den Totentanz am Klavier. Tante Ella offenbart, sie wolle im Haus bleiben, da sie ärztliche Betreuung benötige.

Gunhild ist der Meinung, Erhard solle sich lieber für Fanny entscheiden als für Tante Ella, diese gibt zurück "lieber für sie als du!"

Szenenwechsel - Drehbühne fährt und zeigt das Arbeitszimmer Borkmanns, Frida - Elzemarieke de Voß - spielt auf einem elektronischen Tasteninstrument (1896 mit Sicherheit noch nicht auf dem Markt), Borkmann fabuliert über das Singen des Erzes, wenn es aus dem Fels gehauen wird.

Frida muss gehen, sie habe bei einer Einladung, zum Tanz aufzuspielen. Borkmann erfährt, dass es ausgerechnet bei Rechtsanwalt Hinkel ist, dem Widersacher. Er versteht es nicht, dass bei dem noch jemand Gast sein kann.

Es kommt Wilhelm Foldal, ein ehemals mitarbeitender Sachbearbeiter, ein kleiner Schreiber, ein Wicht, von Felix Römer auf den Punkt dargestellt.

Borkmann spricht darüber, dass 'sie' alle kommen müssen, um ihn wiederzuholen, er fühle sich wie Napoleon, "den man in der ersten Schlacht ins Knie geschossen hat", das erinnere an ihn, an "die ganzen Bodenschätze, die ich erschlossen hätte, massenhaft neue Bergwerke, Steinbrüche, Wasser- und Schifffahrtswege in die ganze Welt", aber er müsse in dem kahlen Zimmer auf und ab gehen, zuschauen wie sie ihm alles wegschnappen "Stück für Stück". Der da drüben, der das infamste Verbrechen begangen hätte, "das man begehen kann", nämlich, wenn man als Freund das Vertrauen eines Freundes missbraucht. Nicht Raub oder Mord oder Diebstahl oder der Meineid seien die Kapitalverbrechen, die begehe man ja nur gegenüber Leuten, die man nicht kenne.

(Alle die Geld auf dem Konto hatten, hätten alles wiederbekommen "bis auf den letzten Pfennig" - im Original-Reclam-Text, verkauft in der Schaubühne am Abend der Vorstellung heißt es: "auf Heller und Pfennig" - also spielt diese Inszenierung nicht in Norwegen, denn dann hätte es 'Øre' heißen müssen, seit 1875 ist dort die Krone als Währung, sondern vor der Euro-Wende in Bayern.)

Nun eröffnet Borkmann dem Wilhelm Foldal den Grund für die ganze Affäre - es war eine Weibergeschichte.

Zu allem gehe heute Abend sein Sohn Erhard zu den Hinkels, und wahrscheinlich stecke er mit denen unter einer Decke und Erhard gebe dem Hinkel recht, dass dieser ihn, Vater Borkmann, verraten habe.

Das Ganze hänge mit der Erziehung des Sohnes zusammen, die zuerst habe ihn seine Tante "wie er fünf oder sechs war" erzogen und "h e r n a c h" seine Mutter.

('hernach', mundartlich im süddeutschen Sprachgebrauch.)

Beide, Mutter und Tante hätten den Sohn gegen ihn aufgehetzt.

Dabei gäbe es Frauen, die was taugen, aber was nutze es denn, wenn man diese Frauen nicht kenne. (Gelächter im Publikum)

Und wenn er wieder an der Macht, könne er ihm, Wilhelm Foldal, helfen, was dieser kommentiert, das könne ja noch dauern.

Darauf zeigt Borkmann ihm die Tür: "Wilhelm, ich habe keine Verwendung mehr für dich."

Er, Foldal, habe an Borkmann geglaubt, solange Borkmann an ihn, Foldal den Dichter, geglaubt habe. Also habe man sich gegenseitig und sich selbst betrogen.

Aber sei das nicht der Sinn einer Freundschaft, den Selbstbetrug des anderen Menschen aufrechtzuerhalten?

|

|

|

|

|

|

Große Sprechpause, voller Spannung.

Ella sucht Borkmann oben im Saal auf, sie erinnert ihn an die frühere Zeit mit ihm, an ihre Locken, mit denen er so gern gespielt habe.

Nun stünden sie vor vergeudeten Zeiten.

Schließlich hätte sie sich nicht für Hinkel entschieden, was ihn hätte retten können.

Aber immerhin habe sie bei der Zwangsauflösung Haus und Hof gerettet, um ihm und Gunhild und Erhard ein Leben zu ermöglichen. Das aber sei nur möglich gewesen, weil er ihr die Mittel dafür gelassen habe, weil er ihre Gelder nicht mit in den Konkurs gezogen habe.

Das 'Warum' für dieses Verhalten könne er nach zwei Jahrzehnten kaum mehr rekonstruieren. Er habe sich in einem Ballon gesehen, um über fremde Länder und Meere zu fliegen. Er wollte auf dieser Reise aber sie als das Kostbarste nicht an Bord haben.

Hella hält ihm vor, dass er sie an Hinkel verschachert habe, um den Posten im Vorstand bei der Bank zu bekommen.

Was er mit den fremden Gelder und Obligationen gemacht habe, interessiere sie nicht, er habe die Liebe in ihr abgetötet. Er habe sie zu Gunsten seiner Karriere geopfert.

Als Mann habe er so handeln müssen, zur Not könne man die eine Frau durch eine andere ersetzen.

Er wollte alle Macht, um für andere Wohlstand zu schaffen.

Wecken, "alle schlummernden Geister des Goldes."

Angela Winkler's Ella, schmal, zurückgesetzt, dadurch leidend psychisch und physisch, die sich Erhard nahm, um zu kompensieren, was sie von Borkmann nicht bekam. Das Ende steht ihr bevor, vielleicht noch den Winter werde sie leben.

Verursacht sei die Krankheit durch einen psychischen Schock - und an dem solle er nun Schuld sein.

Für sie sei es unerträglich, dass von ihr niemand zurückbleibe, der an sie denke, deswegen kämpfe sie nun um Erhard, den Pflegesohn, dem sie ihr nicht unbeträchtliches Vermögen vermache.

Sie begehrt auf, als ihr Borkmann unterstellt, sie wolle Erhard vor dem Namen Borkmann schützen - er gibt nach und Ella spricht ihn wegen dieser Entscheidung, Erhard dürfe ihren Namen Rentheim tragen, von aller Schuld frei, es gebe "keine offenen Rechnungen mehr zwischen uns."

Gunhild kommt hinzu, auftrumpfend: "Nie im Leben" - "er wird den Namen seines Vaters tragen" - "und ich alleine werde seine Mutter sein" - "das Herz meines Sohnes wird mir gehören, mir, sonst niemandem."

Ella entscheidet, man müsse sofort hinuntergehen, gemeinsam reden, aber "diese Frau ist hart wie das Erz, das ich damals aus dem Berg schlagen wollte."

Drehbühnen-Verwandlung - Gunhilds Wohnung

Gunhild nimmt Borkmanns Erklärungen, woran alles gelegen habe, nicht an, Motive entschuldigten nichts und Veranlagung auch nicht.

Er selber sei vor sich seinen Fall immer wieder durchgegangen, er sei immer wieder in Revision gegangen, für sich, gegen sich als sein eigener Anwalt, als sein Staatsanwalt und sein Richter.

Er sei an der Macht gewesen, er habe sich berufen gefühlt, überall im Land hätten gefesselte Millionen gelegen, die gerufen hätten, aus der Tiefe der Berge habe er sie schreien hören, dass er sie befreien solle.

Er habe es nur für andere getan, er wollte andere glücklich machen und dies sei der Grund dafür, dass er sich selber freisprach.

Bei dem Verfahren habe er acht kostbare Jahre verplempert - er hätte nicht warten sollen, sondern gleich wieder unten anfangen müssen, um aufzusteigen, höher als je bevor.

|

|

|

|

|

|

Gunhild habe für seinen Nachruhm gesorgt, sie werde auf seinem Grab ein Denkmal errichten, eine Hecke, einen natürlichen Zaun - dies vergessen machen, wer John Gabriel Borkmann einmal war.

Er wolle auf seinen Sohn verzichten aus Buße, für das, was er einmal getan habe.

Erhard kommt, hysterisch fragt er nach, und hört, dass Tante Ella ihn für sich haben wolle, damit er bei ihr sei, wenn es mit ihr zu Ende gehe, solle er bei ihr sein.

"Du hast mein Leben bestimmt" - bricht es aus ihm heraus. Er wolle leben und nicht in den muffigen Zimmern vergehen.

Bedenklich, wenn ein Dreißigjähriger so spät zu dieser Erkenntnis kommt - auch dem Vater verweigert er sich, der argumentiert: "Arbeit ist Leben und Leben ist Arbeit".

"Du hast mir den letzten Rest meines Lebensinhalts zerstört".

Erhard und Fanny, die sehr verständig mit der Situation umgeht, Gunhild, Tante Ella, Borkmann. Entsetzen bei allen.

Die kleine Frida Voldal werde auf die Reise von Erhard und Fanny mitfahren, sie solle auswärts Klavier studieren und falls die Verbindung Erhard - Fanny auseinander gehe, für sie als Ersatz zur Verfügung stehe.

Sollen sie doch alle gehen, Gunhild halte niemanden zurück.

Brokmann fantasiert, er müsse nach den Erzen sehen, Ella will ihm nicht folgen.

|

Kirsten Dene, schwer, die Mutter, die nicht loslassen will - auch grob und laut werdend, nicht die Elegische wie in Bernhards 'Ritter, Dene, Voß',

"In zwei Wochen

vier Paar Schuhe nach Steinhof gebracht

und er hat alle verschenkt"

|

nicht die fast schon apathische wirkende, kaum noch für ihre Ideale kämpfende 'Heldenplatz'-Anna,

"Wo du doch die besten Verbindungen

zu den Ministerien hast

du kennst noch so viel einflußreiche Leute

und bist zum Großteil mit ihnen allen befreundet"

|

hier vergeblich auftrumpfend im Weggeben des Sohnes.

Angela Winkler, leicht, angesichts ihres eigenen Endes, verständnisvoll zu ihm -

"es kann dir nichts besseres passieren."

Sie läuft, um Hilfe für ihn zu holen - die immer noch Liebende, nie hat sie aufgehört.

Das Ende für ihn.

"Schau Gunhild, da liegt er!"

Dass es zum Schluss mehr und mehr unglaubwürdig und zum Jokus wird, liegt an Bierbichler, leider auch an Kirsten Dene, die zum großen Pathos ausholt, die etwas wuselige Angela Winkler, der viel zu schwere Sebastian Schwarz, der sich vor Gunhild auf die Knie werfen muss, um klein zu wirken.

Stimmig: Cathlen Gawlich als Fanny Filton und überzeugend unbedarft der Wilhelm Foldal von Felix Römer.

Elzmarieke De Vos als Frida, die Junge, für die sich leicht Beschützer finden.

Die Jan-Pappelbaum-Bühne - spartanisch, kein unnötiges Meublement - in nüchternen Räumen, alles auf das Nötigste reduziert, damit unabgelenkt das Spiel möglich wird.

Kostüme von Nina Wetzel, in ihrer Dezenz leicht an eine 'geldige' Gegenwart angebunden.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|