| |

Theater Regensburg

Bemerkungen eines voll zahlenden Zuschauers zur szenischen

Umsetzung von

Stein/Sheldon/Harnick/Bock

'Anatevka'

Repertoirevorstellung 11.04.2014

'Jahre

kommen, Jahre gehen'

Announcement 'Theater Regensburg'

Anatevka (Fiddler on the Roof)

Musical von Jerry Bock | Buch von Joseph Stein nach dem Roman „Tewje, der Milchiger” von Scholem Aleichem | Gesangstexte von Sheldon Harnick | In deutscher Sprache

Velodrom

Musikalische Leitung Alistair Lilley

Inszenierung Andrea Schwalbach

Ausstattung Anne Neuser

Choreographie Yuki Mori

Choreinstudierung Alistair Lilley

Termin Details:

11.04.2014 19:30 Uhr

Preise D | freier Verkauf | Abo D | Karten online kaufen

Im russischen Dorf Anatevka lebt eine kleine, aber eingeschworene jüdische Gemeinde, in der „Tradition“ großgeschrieben wird. Der Milchmann Tevje und seine Frau Golde haben fünf Töchter, die unter die Haube gebracht werden sollen und die Heiratsvermittlerin Jente muss ganze Arbeit leisten. Doch Tevjes Töchter haben ihren eigenen Kopf und sind mit den vorgesehenen Ehekandidaten nicht einverstanden. Soll Tevje die Tradition aufrechterhalten, oder den Bitten der Töchter nachgeben? Statt eines reichen alten Fleischers will

Zeitel ihren heimlichen Verlobten, den armen Schneider Mottel heiraten. Die zweite Tochter Hodel liebt den revolutionären Studenten Perchik, dem sie nach Sibirien folgt. Schließlich verlässt Cava, die dritte Tochter, mit Fedja, einem Christen, gegen den Willen der Eltern das Dorf. Auch die politische Welt um Tevje herum befindet sich im Umbruch und setzt die Tradition außer Kraft: Fortschreitende russische Pogrome und ein Erlass des Zaren zwingen die jüdische Gemeinde, das Dorf zu verlassen. Doch der „Fiedler auf dem Dach“

bleibt als Sinnbild des Überlebenswillens bestehen.

Anrührende Tragik und sprühende Lebenslust liegen in „Anatevka“ ganz nah beieinander. Dafür fand Jerry Bock (1929-2010) mitreißende Broadway-Klänge, die er mit

russischen und jiddischen Musik-Elementen verband und mit „Anatevka“ einen preisgekrönten Musical-Klassiker schuf.

Einführungsveranstaltungen

Matinée | Sonntag, 16.03.2014 | 11 Uhr | Velodrom | Eintritt frei

Besetzung

Tevje, ein Milchmann Damon Nestor Ploumis (22./27./28.03.14) / Mario Klein (25.03.)

Golde, seine Frau Ruth Müller

Zeitel Vera Semieniuk

Hodel Selena Öztaner

Chava Marietta Holl

Shprintze Kinderchor

Bielke Kinderchor

Jente, Heiratsvermittlerin Christiana Knaus

Mottel Kamzoil, Schneider Matthias Ziegler

Schandel, seine Mutter Gertrud Judenmann

Perchik, Student Johannes Aichinger

Lazar Wolf, Metzger Adam Krużel

Motschach, Gastwirt Tobias Hänschke

Rabbi Thomas Brinkel

Mendel, sein Sohn Mert Öztaner

Avram, Buchhändler Harald Mück

Wachtmeister Statisterie

Fedja, ein junger Russe Robert Herrmanns

Erster Russe Arpad Vulkan

Drei Russen Statisterie

Fiedler Sándor Galgóczi / Daniel Bara / Alessandro Calzavara

Opernchor, Philharmonisches Orchester

Übernahme von www.Theater-Regensburg.de am 16.3.2014

|

'Wunder, ein Wunder'

Es gelang ihnen nicht, das Land zu verlassen oder sie wollten die kaiserliche Verordnung vom 18. Februar 1860 nicht in Anspruch nehmen, die Juden dazu berechtigte sich in Österreich niederzulassen.

Weder in den Vielvölkerstaat der Donaumonarchie, noch in die Vereinigten Staaten, nicht nach Südamerika - viele blieben. Was wollte auch ein Milchmann außerhalb seines 'Stetl'.

So waren sie - wie schon unter Alexander III. - nun auch unter seinem Nachfolger, Nikolaus II., den Verfolgungen ausgesetzt. Pogrome mit Plünderungen, Vergewaltigungen, Ausrottung ganzer Familien kamen immer wieder vor, hatten schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Auswirkungen.

1904 wurden zwar Richtlinien erlassen, 'privilegierten' Juden die Möglichkeit zu geben, sich auch auf dem Land anzusiedeln, doch nach dem Blutsonntag von St. Petersburg im Januar 1905 wurden die Toten den Juden zugeschrieben.

Den für Russland negativen Ausgang der Krieges gegen Japan veranlassten die Regierenden um den Zaren wieder Ressentiments zu schüren, wonach die Juden an dem Fehlschlag in Fernost vom Herbst 1905 schuld seien.

Damit war hier dem Expansionsdrang der Russen ein vorläufiges Ende gesetzt. Der Zar konzentrierte sich dann auf die Balkanstaaten gegen das dort etablierte Osmanische Reich, paktierte mit den Bulgaren, drängte die Türken zurück, versuchte sich den Zugang zu den Dardanellen zu sicher, wogegen die Engländer waren und setzte sich für ein Großslawisches Reich ein.

Hierbei kollidierte er mit den Machtansprüchen der Österreicher - sie hatten gerade Bosnien-Herzegowina annektiert - was zwar jetzt noch keinen Krieg provozierte, da Russland sich nach dem Japan-Fiasko noch nicht stark genug fühlte gegen die Donaumonarchie vorzugehen, was aber 1914 endgültig zum Eklat und letztlich zum Weltkrieg führte.

Zur gleichen Zeit bahnten sich in Deutschland und Österreich die größten Judenverfolgungen des 20. Jahrhunderts an.

Die Rassentheorien von Gobineau und Chamberlain, Karl Lueger als Bürgermeister von Wien um die Jahrhundertwende, dann ab 1. April 1933 der Judenboykott, 1935 Parteitag der NSDAP mit den Nürnberger Gesetzen, die Reichspogromnacht am 9. November 1938, die Wannseekonferenz vom Januar 1942 leiteten die Vernichtung von Millionen Juden ein.

Unmittelbar betroffen von den Vorkommnissen in der Ukraine dieser Zeit um 1905 war der jüdische Schriftsteller Scholem Alejchem, Pseudonym für Schalom Yakov Rabinowitsch, aus Kiew. Er, mit guter Schulbildung, war Zeit seines Lebens unterwegs, hatte zu fliehen aus politischen Gründen oder wegen seiner Schulden. 1905 musste er nach Odessa und weiter von dort in die USA, wo er bis zu seinem Tod 1916 lebte.

Amerika konnte durch seine Erzählungen das jüdische Leben im damaligen Osteuropa nachvollziehen, viele, vor allem emigrierte Juden fühlten sich angesprochen und feierten ihren Autor.

Joseph Stein schrieb nach der Erzählung 'Tevje, der Milchmann' von Scholem Alejchem das Buch für das Musical 'The fiddler on the Roof', das Jerry Bock vertonte und das am 24. September 1964 am Broadway Premiere hatte.

Bock 1928 in New Haven geboren komponierte auch die Musik für 'Mr. Wonderful' mit Sammy Davies, 'Fiorello', 'The body beautiful', 'She loves me' und 'The apple tree' wie auch 'The Rothshilds' - der Welterfolg war aber eindeutig dann 'Anatevka'.

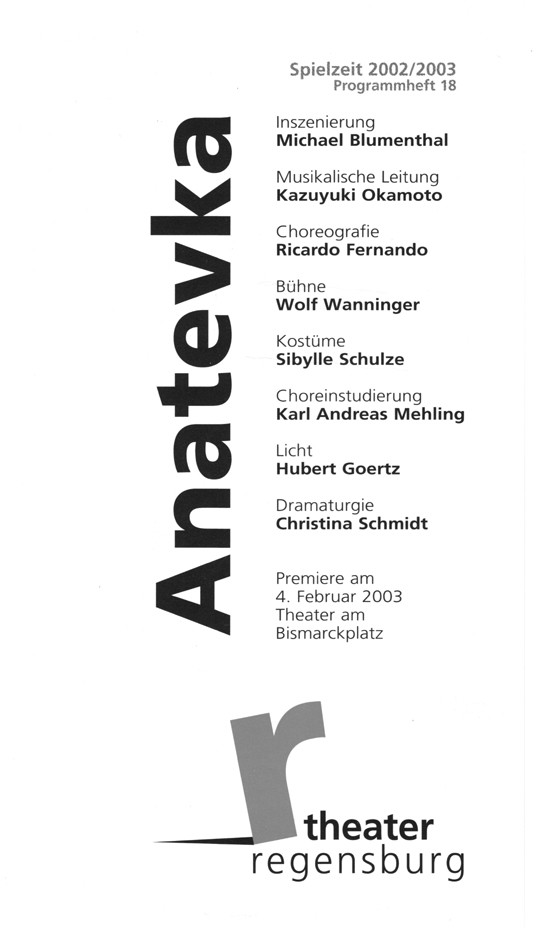

Vor mehr als zehn Jahren, nämlich in der Saison 2002/2003 spielte das Theater Regensburg den 'Fiddler on the Roof'.

Bemerkungen_zu_'Anatevka'_-_2002-2003_Theater_Regensburg

Das Theater Regensburg nimmt nun - gerade mal 10 Jahre später - dieses Erfolgsstück wieder auf den Spielplan als gäbe es keine Operetten oder die Deutsche Spieloper.

Was allerdings in den ersten beiden Spielzeiten der 'Ära' von Enzberg an Leichtem - 'Czardasfürstin' und 'Frau Luna' - gezeigt wurde, war mehr als kläglich. Kalmann auch noch als Übernahme aus dem Haus, in dem er kürzlich Operndirektor war.

Man greift nun wieder auf ein Musical zurück, obwohl der nun in Regensburg als Theaterdirektor Fungierende doch anlässlich der Veranstaltung 'Zwischenruf' am 16. Januar 2014, Denjenigen aus dem Publikum, auf dessen Frage, warum man nicht mehr Musical spiele, abspeiste, es gebe andere Theater, die dieses Genre besser bedienten.

Wie das?

Wenn ja, warum spielt man dann in Regensburg Musical?

Das Programmheft der Musikdramaturgin Maskus geht für die Inszenierung ausdrücklich auf die Zeit um 1900 in der Ukraine ein - ein Dorf - sollte es sein, irgendwo in den Weiten des Landes.

Der Text, die Problematik jüdischer Frauen in dieser Zeit, in dieser Umgebung aufzeigend wird - mit Bezug auf die Szene - ignoriert.

Die Bühne im Regensburger Velodrom zeigt im Hintergrund und den seitlichen Bühnenabgrenzungen großformatige Fototapete mit Plattenbauten, auf den Balkonen der Gebäude montierte Satellitenantennen - 'typisch für die Zeit in der Ukraine um 1905'?

In der Mitte der Bühne ein zweistöckiger Podest-Aufbau - erinnert an die Situation in Leoncavallos 'Bajazzo'.

So und hier auf dem Bühnchen auf der Bühne spielt sich dann auch das Musical 'Anatevka' hauptsächlich ab - die Truppe treppauf / treppab und durch Vorhänge in abgetrennte 'Räumchen' - alles auf dem winzigen Podest.

Dass Tevje dann statt eines Wagens mit Milchkannen einen alten Kühlschrank bis zum Schluss als wertvollstes Gut herumrollt, in dem sich zu seinem Song 'Wenn ich einmal reich wäre' mal mehr mal weniger Milchflaschen befinden und dann Mottel mit einer neuesten Singer-Nähmaschine abzieht, dokumentiert den Einfallsreichtum der Bühnenbildnerin Anne Neuser, die sich gemäß Programmheft Seite 37 durch mindest 20 Türen eines Bühneneingangs diverser subventionierter Theaterspielstätten bewegte.

Was soll aber das Konterfei des Herrn Putin an der Wand im oberen Stockwerk, wenn man doch das Original, 1905 spielend, zeigen will?

Auch ihre Einfälle, die Darsteller zu kostümieren, zeigen genau das, was die Juden in ihrem Stetl auf ukrainischen Land um 1905 so trugen - denkt 'der gemeine Regensburger', denn er will sich ja von dieser vom Bayerischen Staat finanziell unterstützten Bühne bilden lassen.

Dass hier mehr die heutigen Klamotten vorgeführt werden, stört ihn offensichtlich nicht weiter, kann er sich doch mit den Outfits eher identifizieren, als sähe er die Kleidung armer Juden in der Ukraine um die Wende ins 20. Jahrhundert.

Dass Kunstpausen, die Tevje zum Nachdenken braucht, das Stück im Ablauf lähmen, scheint vielen nicht weiter aufzufallen - man amüsiert sich und ist angetan von in Tanz umgesetzter Musik.

Das Ensemble versucht den sich hinziehenden Beginn des Stückes - trotz der Hits um Jente und Tevje - in Fahrt zu bringen, wobei hier auf Fachfrauen wie Ruth Müller und Christiana Knaus (der frühere Appendix 'Waldmann' blieb im Laufe der Zeit und nach dem 'Ab morgen heißt du Sarah' und der Eliza auf der Strecke) zurückgegriffen werden kann.

Es lässt sich noch ertragen, dass Vera Semieniuk hier als Zeitel herhalten muss, dass aber der Heldenbariton - in der nächsten Spielzeit Kurwenal und Rigoletto - hier mit der 'Wurzenrolle' des Fleischhauers Lazar besetzt ist, grenzt schon an Beleidigung.

Ein derartiges Herabwerten eines hoch verdienten Mitgliedes des Regensburger Ensembles zeigt, dass 'der junge Vater' - als Regensburger Theaterdirektor engagiert - hier das Ansehen des Theaters einer Welterbestadt auf das Nachdrücklichste beschädigt und den Steuerzahler als Geldgeber befremdet.

Miko Greza übernahm - und spielte glaubwürdig den reich gewordenen Metzgermeister - Applaus bekam er auch von den Kollegen.

Warum nicht gleich so???

Die Jungen - Mottel (Janis Masino), Perchik (Johannes Aichinger) und Fedja (Robert Herrmanns) mehr oder weniger kerlig, die Töchter Hodel (Selena Ötztaner) und Chava (Marietta Holl) nett, - wie's halt so san.

Chordirektor Alistair Lilley dirigierte - hetzte nicht, überdröhnte nicht - wie bei von höchster Stelle abgelieferten musikalischen Leitungen ansonsten in Regensburg schon gewöhnt.

Es gibt ja GMDs, die denken: laut und schnell durchs Ganze, was zwangsläufig zum Stemmen der Töne und letztlich zum Überfordern der Stimmen führt.

Da woll'n wir mal sehen wie der 'Tristan' in Regensburg wird.

Wobei in Bezug auf Regie und Bühnenbild schon an Grässliches zu denken ist.

Die Braunschweiger 'Così' vom gleichen Team spricht für sich.

Man kann annehmen, der mit hoher Prozentzahl gewählte zukünftige SPD-OB wird Änderungen herbeiführen. Wollte er doch schon früher Gelder anderweitig verwenden, statt am Bildungsauftrag vorbei von der Theaterleitung verschwenden zu lassen.

“Das kostet uns

richtig viel Geld.

Mit welchem Recht sagen wir, die Infrastruktur-Einrichtung

Theater ist wichtiger als die Infrastruktur-Einrichtung Stadion?”,

fragte er rhetorisch in den Saal, der mit großem Applaus

antwortete."

Regensburger Wochenblatt am 16.11.2010 über eine Aussage von

Bürgermeister Wolbergs während einer Podiumsdiskussion zum Neubau eines

Fußballstadions in Regensburg.

|

Fazit

'Anatevka' - Theater auf dem Theater durch Bühne auf der Bühne - kann man so machen, dann aber hat das auch so in den Vorankündigungen zu stehen.

Will man das Stück spielen, dann haben Bühnenbild und Kostüme zu entsprechen, ansonsten läuft das Theater Gefahr, vom Publikum der arglistigen Täuschung und des Etikettenschwindels bezichtigt zu werden.

Um 'Missverständnisse' zu vermeiden:

|

|

Ich verstehe diese Besprechungen und

Kommentare nicht als Kritik um der

Kritik willen, sondern als Hinweis

auf - nach meiner Auffassung -

Geglücktes

oder Misslungenes.

Neben

Sachaussagen enthalten diese Texte

auch

Überspitztes und Satire.

Hierfür

nehme ich den Kunstvorbehalt nach

Artikel 5, Grundgesetz,

in Anspruch. |

|

|

|